何以中国丨3个壮汉抱不动!你知道这个唐朝“胖墩”是做什么用的?

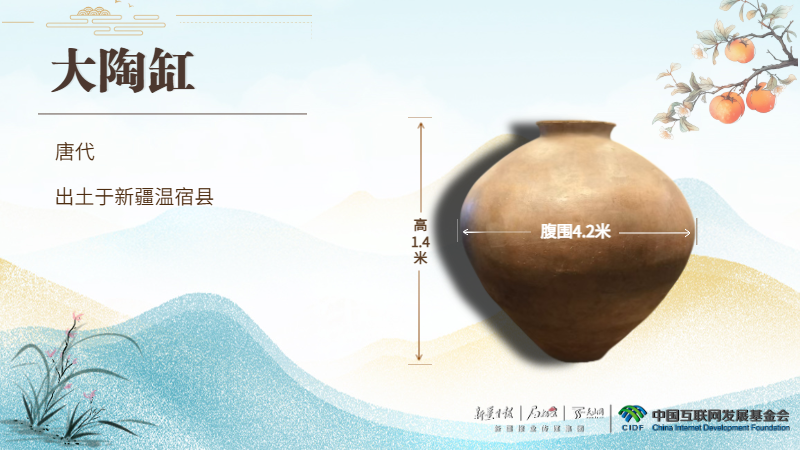

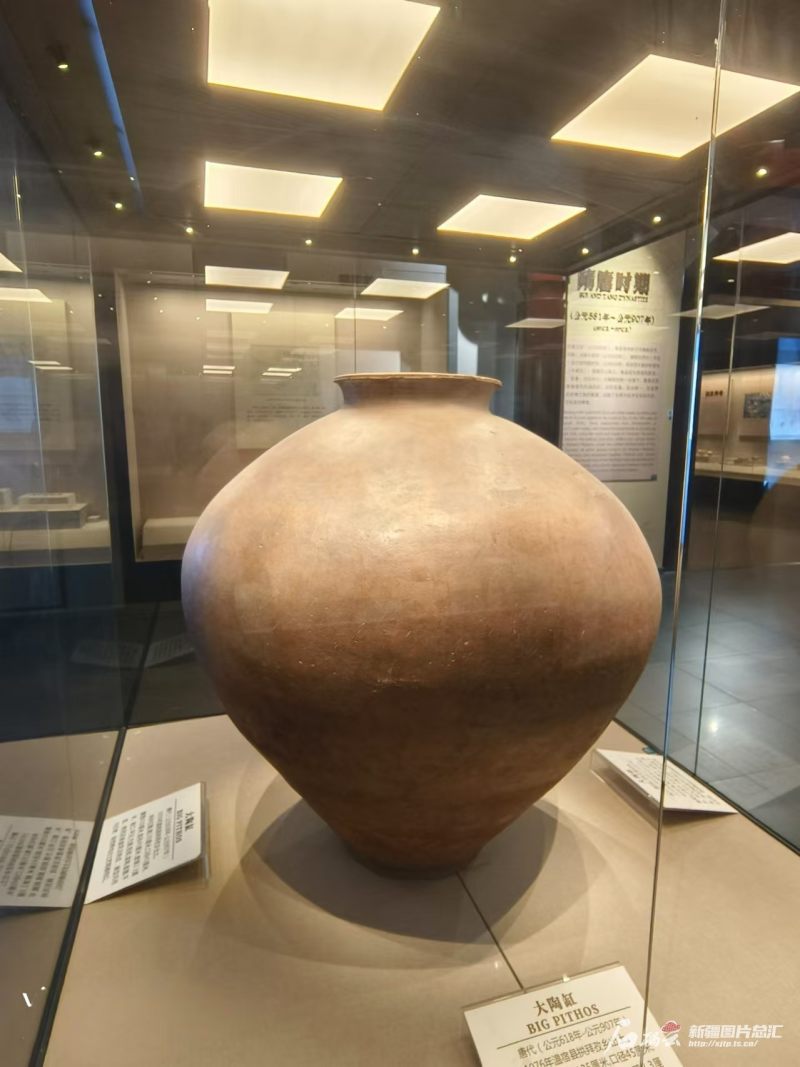

新疆阿克苏地区文博院的展厅中央,一件“重量级”文物格外引人注目——这个被游客亲切称为“大胖墩”的唐代大陶缸,以1.4米的身高和4.2米的腹围稳居C位。今天,就让我们走近这件镇馆之宝,揭开它的千年身世之谜。

斑驳的深黄色陶衣裹着粗砂红陶胎体,鼓腹圆肩、小口平底,口沿处带着岁月的残缺。想要挪动这个“大宝贝”,至少需要3名壮年男子合力环抱。它没有金银珠宝的璀璨华光,却以朴拙之躯默默诉说着大唐西域的烽烟与繁华,成为连接古今的无声史书。

大陶缸。天山网-新疆日报记者王新红摄

1976年,阿克苏地区温宿县一农民在耕作时,意外发现一件巨型陶器。经考古人员清理鉴定,这件唐代夹砂红陶缸保存完好,后被认定为国家一级文物。作为新疆迄今发现的最大古代陶缸,它已成为阿克苏文博院的镇馆之宝。

凝视它粗粝的胎体,仿佛能看到当年龟兹工匠的汗水与智慧。制作如此巨大的陶缸,需要采用古老的泥条盘筑法——先将黏土搓成长条,再一圈圈盘筑垒高,最后用骨刀精心修刮成型。阴干后的陶坯被送入窑炉,经受700—800℃烈焰的生死考验。温度稍偏或受热不均,都极易导致开裂甚至坍塌。正因如此,与它一同出土的其他33件陶缸大多已碎裂风化,唯有这件历经千年仍基本保存完好,堪称泥与火淬炼出的古代工艺奇迹。

薛行军·监军陶缸。图源:阿克苏地区文博院微信公众号

游客常问:“古人用它来装什么?”

这件唐代大陶缸的用途引发学界热议。沙雅县出土的同类陶缸腹部留有“薛行军·监军”墨书,经考证可能与贞观年间驻守龟兹的唐将薛万备有关,推测其用途可能是军用粮仓或蓄水池。

另一方面,酿酒说支持者指出,其独特的鼓腹深缸造型特别适合粮食发酵。考虑到唐代西域屯田兴盛,余粮酿酒的可能性很大。

考古专家提出更全面的观点:在安西都护府时期,这类大型陶器很可能兼具军用储备和官营酿酒的双重功能,生动展现了当时龟兹作为军政经济中心的繁荣景象。

无论具体用途如何,能够烧制如此巨型陶器这一事实本身,就充分证明了龟兹地区当年的制陶工艺水平和经济社会发展的繁荣程度。

这件大陶缸以拙朴之形,承载着大唐的气度、丝路的交融。它提醒我们:文明印记未必闪烁于金玉之器,亦可沉淀在这样一方质朴的陶土之中。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑:王荣

制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会